(2019年筆)

今「倭国大乱」について、ごく一般的な解説をウィキペディアから引用すると次のようになります。

弥生時代後期の2世紀後半に倭国で起こったとされる争乱。中国の複数の史書に記述が見られる。倭国の地域は特定されていないが、列島規模であったとする見方もあり、日本史上初の大規模な戦争(内戦)だとする意見もある。女王国ではもともと男子を王としていたが70~80年を経て倭国が相争う状況となった。争乱は長く続いたが、邪馬台国の一人の女子を王とすることで国中が服した。名を卑弥呼という。以上の内容が、中国の正史『三国志』(魏志倭人伝)や『後漢書』「東夷伝」に記述されている。『三国志』魏書 卷30 東夷伝 倭人(魏志倭人伝)其の国もまた元々男子を王として70 - 80年を経ていた。倭国は乱れ、何年も攻め合った。そこで、一人の女子を共に王に立てた。名は卑弥呼という。鬼道を用いてよく衆を惑わした。成人となっていたが、夫は無かった。『後漢書』卷85 東夷列傳第75桓帝・霊帝の治世の間(146年 - 189年)、倭国は大いに乱れ、さらに互いに攻め合い、何年も主がいなかった。卑弥呼という名の一人の女子が有り、年長だが嫁いでいなかった。鬼神道を用いてよく衆を妖しく惑わした。ここに於いて共に王に立てた。

しかしこの説明を読んでも、内乱がどんな経緯で起こったのか、邪馬台国と大和朝廷との関係はどうなるのかといった具体的な点については何一つ手掛かりが得られないのではないでしょうか。そこで次に邪馬台国「」についてウィキペディアで見てみますと、

邪馬台国(やまたいこく / やまとこく)は、2世紀~3世紀に日本列島に存在したとされる国(くに)のひとつ。邪馬台国は倭女王卑弥呼の宮室があった女王国であり、倭国連合の都があったと解されている。中国の『三国志』における「魏志倭人伝」(『三国志』魏書東夷伝倭人条)では、親魏倭王卑弥呼は、約30の国からなる倭国の都としてここに住居していたとしている。倭国は元々男王が治めていたが、国の成立(1世紀中頃か2世紀初頭)から70-80年後、倭国全体で長期間にわたる騒乱が起きた(倭国大乱の時期は2世紀後半)。そこで、卑弥呼という女子を王に共立することによって、ようやく混乱が収まった。弟が彼女を補佐し国を治めていた。女王は魏に使節を派遣し親魏倭王の封号を得た。狗奴国との戦いがあった時期とされる248年頃から間もなく卑弥呼が死去し、男王が後継に立てられたが混乱を抑えることができず、「壹與」(壱与)または「臺與」(台与)が女王になることで収まったという。日本における邪馬台国への言及は、『日本書紀』卷第九神功皇后摂政三九年、四十年および四十三年の注に「魏志倭人伝」から引用があり、神功皇后と卑弥呼を同一人物と見なした記述となっていることが嚆矢である。なお、一般に「魏志倭人伝」の名称で知られるのは『三国志』魏書第三十烏丸鮮卑東夷伝の一部分で、以降に書かれた中国の正史もしくはそれ以外の史書にも、この「魏志倭人伝」に由来すると思われる記事が少なくない。史料によって漢字の表記方法にぶれがある上、「やまたいこく」と読むべきか否かも統一的な理解はなく、その場所や大和朝廷との関係についても長期的な論争が続いている。古くは邪馬台国は大和の音訳として無条件に受け容れられており、この論争が始まったのは江戸時代後期である。新井白石は「古史通或問」において奈良に存在する大和国説を説いたが、後に著した「外国之事調書」では筑後国山門郡説を説いた。その後、国学者の本居宣長は「卑弥呼は神功皇后、邪馬台国は大和国」としながらも「日本の天皇が中国に朝貢した歴史などあってはならない」という立場から、「馭戎概言」において、九州の熊襲による偽僭説を提唱した。大和朝廷(邪馬台国)とはまったく別でつながることはない王国を想定し、筑紫(九州)にあった小国で神功皇后(卑弥呼)の名を騙った熊襲の女酋長であるとするものである。これ以来、政治的意図やナショナリズムを絡めながら、学界はもちろん在野研究者を巻き込んだ論争が現在も続いている。この論争は、すなわち、正史としての『日本書紀』の記述の信頼性や天皇制の起源に影響するものである。漢委奴国王印とともに、一般にもよく知られた古代史論争である。

といういまだに混乱した状態にあるようです。邪馬台国の位置にしても読み方にしても、官製の歴史学は何ら説得力のある論理を立てることができないわけです。

私たちは前項で、中国大陸の統一政権(前漢・後漢)成立後、南船系民族の半島・列島への移動は激減し、かわりに北馬系民族の南下が活発となっていった。韓半島では北方騎馬民族の南下により、半島の南船系倭人の中心としてあった狗邪韓国の勢いも衰え、次第に北馬系を中心に再編されていくわけで、この流れは隠岐・対馬を経由して列島にも影響していく。これが「記紀」の記す須佐之男命の出雲侵攻であり、北九州に侵攻した北馬系民族により原倭国が遠賀川上流を追われ博多沿岸に移動せざるを得なかった理由であることを確認してきました。室伏氏によれば、倭国大乱にしろ邪馬台国の卑弥呼にしろ、悠久の大和朝廷を前提とした一国枠でのみ考えようとする思考の停滞がこの国を覆っているのであり、これらの事実は大陸から韓半島・列島に至る東アジアの民族移動史としてとらえ直さない限り真実は見えてこないということになります。

そして、委奴国王が後漢から金印を賜ったのが紀元57年(『後漢書』「卷八五 列傳卷七五 東夷傳」)として、これが「二中暦」にいわゆる委奴国創建の前52年から 105年後であり、このころまでは委奴国が南船北馬入り交じった倭国の盟主として存続していた。しかし、その後紀元107年に委奴国王帥升が後漢に生口160人を献上という記事(『後漢書』)が見えるのは、北馬系民族の攻勢にさらされた委奴国が後漢に援助を求めたものと解釈すれば、南船北馬の騒乱は北馬系民族の優勢の下に進みつつあったと考えられます。委奴国のその後の運命を先にお話ししますと、南船系民族と北馬系勢力との抗争は最終的には北馬系勢力の勝利に終わり、邪馬台国支配下に置かれた委奴国王の姿が「倭人伝」に伊都国王として描かれているわけです。伊都国と委奴国とでは呼び名が違うではないかという指摘もありますが、伊都国は倭(wi)都国であり、「倭国の都の国」であったことを指すことは明らかであると室伏氏は主張します。そしてその後も南船系原理主義をかたくなに保持し続けた勢力が「倭人伝」にいわゆる狗奴国であり、唯一女王に「属さず」と記された敵対国だったわけです。中国の史書が委奴国同様に犬=狗にこだわるのは、これら民族のトーテムがともに犬だったことに由来するからであり、狗奴国は邪馬台国の南、阿蘇山麓の菊池市・山鹿市あたりまで後退しながら捲土重来を期し、その後朝敵とされてからは彼らは熊襲とよばれるようになっていくことになります。

こうして見ると、官製の歴史学に欠けているのは「倭国大乱」とは本質的に何だったのかという視点であり、それがないまま邪馬台国が近畿にあったのか九州にあったのかとする不毛な議論が延々と繰り返されているのだと室伏氏は指摘します。そして、倭国大乱の本質に迫り、女王卑弥呼の出自や邪馬台国の位置を割り出したのは大芝英雄氏であったとされます。

後漢はその末期に朝廷内で宦官と外戚の争いが激化し、加えて黄巾の乱(184年)が起こったため、楽浪郡による韓半島支配は韓や濊によって侵されるところとなった。この時、遼東半島にあった公孫康は、半島に帯方郡を建て、そこへ公孫模・張敞の二将軍を遣わし討伐し、半島南部の倭も帯方郡の下に置いたとし、こう続ける。 「遼東半島支配者の公孫氏は、朝鮮半島も実効支配し、その征討軍の行動は建安年間(196~220年)であり、「倭国大乱」の終結時に符合する。公孫模・張敞の二将軍は、半島の南端、倭の 狗邪韓国(3世紀)に達し、九州の「倭国大乱」平定の懇願を受け、方策を立てて、精鋭一軍を派遣し、鎮圧せしめた可能性がある。」それを『三国志』「魏志倭人伝」にある「倭国乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち一女子を共立して王と為す。名づけて卑弥呼という。鬼道に事え、能く衆を惑わす」と記すのに大芝英雄は重ねる。

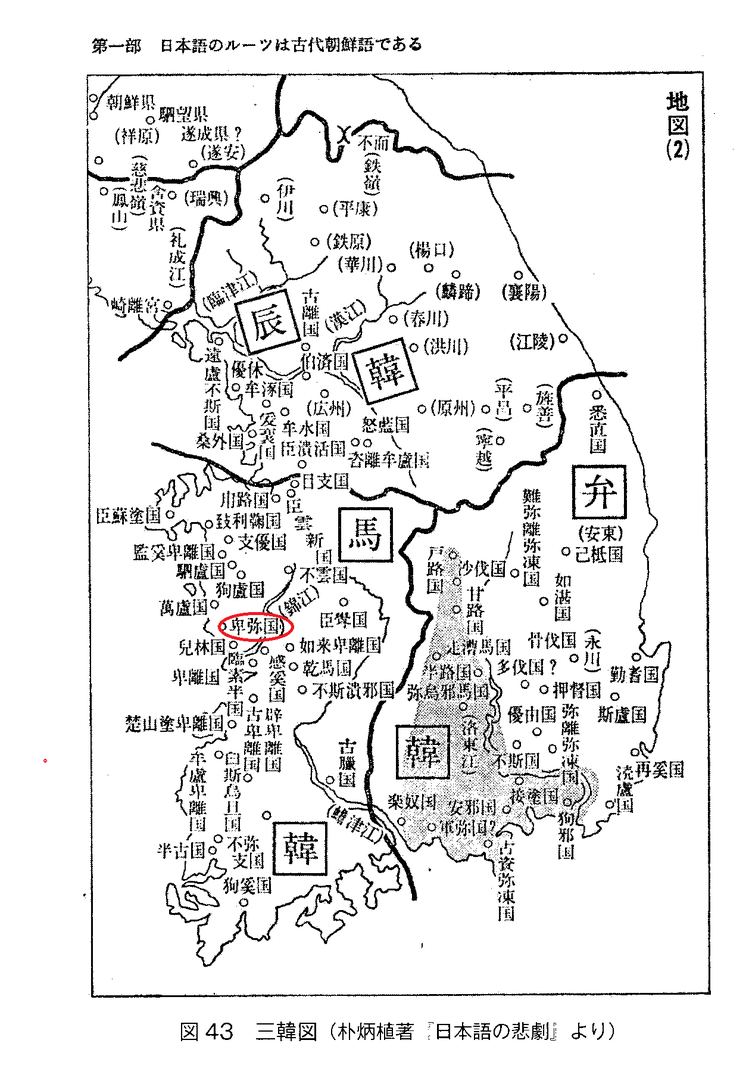

大芝氏は上記のような半島・列島の状況を描きながら、さらに卑弥呼の出自を、『三国志』「韓伝」の50余国の一つ、半島西岸の卑弥国の出身としていますが、それはこれまで邪馬台国を機内か九州かと実証的な事実もないまま論争してきた官製史学を一足飛びに超えて、卑弥呼の出自を列島外に求めた画期的な業績であったと室伏氏は述べています。「馬韓人は鬼神を信じ、鬼神に仕える」という記述が『三国志』「韓伝」にあるのに対し、こうした鬼道の風習が「倭人伝」にはないことから大芝氏は卑弥呼の出自に迫ったわけですが、「言われてみれば、卑弥国を日巫国と解すなら、『太陽信仰の巫女の国』となり、卑弥呼は日巫女となり、出自国とするにまことふさわしい」と室伏氏は称賛しています。

室伏氏によれば、大芝氏の画期的な業績はこれにとどまらず、唐代に成立したものの中国本国では失われ、唯一日本に残る『韓苑』に引用された『廣志』という漢籍から、邪馬台国の位置を比定するうえで決定的となるくだりを引き出した点にあるとされます。すなわち、

邪(なな)めに伊都に届き、傍(かたわら)斯馬に連なる

という一条がこれだというわけです。糸島半島というのは現地に行ってみればわかりますが、この伊都と斯馬が合わさった地域であり、現地に赴いた者の証言をもとにしたものであろうと考えられます。「倭人伝」の記述を元に帯方郡からの距離と方位を割り出して推定していたこれまでの学者たちと異なり、この『廣志』の一条ほど決定的な証言はないのだと室伏氏は指摘します。伊都国については邪馬台国畿内論者も認めているわけですが、この伊都国に届くところに邪馬台国があったなら、それが遠く離れた近畿にあったわけはないということになるのですが、これ一つをとってみても、わが国の歴史学の惨憺たる状況が明らかとなるわけです。

大芝氏は、こうして邪馬台国の位置を二丈町に決定づけたのみならず、さらに「倭人伝」に記され女王国の南にあるとされた狗奴国と、『廣志』に記された邪馬嘉国が同一の国であることを発見していくこととなります。これにより邪馬台国の時代の勢力分布がさらに詳細となったわけですが、この邪馬嘉国が現在の山鹿市と見なされれば、隣接する菊池市の件も含め、先ほどお話しした委奴国のその後の運命と重なる形になっていきます。こうした発見の裏には、なんといっても土地勘が必要だったのでしょうが、地元の地理に詳しい民間史学者の地道な努力がようやくつながったといえるでしょう。これにより邪馬台国問題は、「畿内説か九州説かの対立といった焦点ぼけした段階から、ピントの合った高質画像を我々は持つに至った」と室伏氏は述べています。そして「邪馬台国が伊都国に隣接するなら、卑弥呼の墓が機内にあるはずはなく、畿内説が声高に云々する箸墓は問題にならない」と続けています。

卑弥呼がその後、238年に魏に朝貢し、魏が親魏倭王の金印紫綬を与え、その中に銅鏡100枚があったことや、その後も243年・247年と朝貢を続けたことは有名な事実として広く知られております。そして、247年に卑弥呼が死亡し、男王に代わったものの諸国再び乱れ、邪馬臺国は臺與を形式上の女王として晋に朝貢するのですが、この後狗奴国により滅亡していく形になります。 この卑弥呼の死亡についは、狗奴国との抗争によるというのが一般的な解釈ですが、室伏氏は 247年の「詔書・黄憧をもたらし、難升米に拝仮し、檄を為して告諭せしむ」に続き、「卑弥呼以て死す」とある点に注目し、卑弥呼は賜死の疑い濃厚と推理します。そして、これ以降巫術政治を一掃することが図られ、多くの祭祀者は東に流れ畿内に亡命して行ったのではなかろうかと述べています。3世紀初頭という時代は、出雲の国譲りに始まる銅鐸祭祀から銅境祭祀への転換があった激動の時代であり、その頃豊前でも南船北馬の抗争が行われた。この時追われた出雲系・九州系に、同じく追われた卑弥呼系祭祀集団が合流し、三輪山の太陽(春日)信仰が成立したのではないだろうかとされます。この春日信仰で三角縁神獣鏡がレガリアとなるのはこうした背景があったのであり、このあと全国的に南船北馬が課題となり、春日信仰が広まって三角縁神獣鏡と前方後円墳が量産されたのではないかとされております。

【参考文献】

・室伏志畔「「誰が古代史を殺したか」(世界書院)

・兼川 晋「「百済の王統と日本の古代―“半島”と“列島”の相互越境史」(不知火書房)

・大芝英雄「「豊前王朝―大和朝廷の前身」 (同時代社)

・古田武彦 「真実の東北王朝」(ミネルヴァ書房)