(2019年筆)

兼川晋氏は、その著書「百済の王統と日本の古代」のサブタイトルを「〈半島〉と〈列島〉の相互越境史」と名付けていますが、その背景には悠久の大和朝廷一国史観への強烈な批判意識が存在するものと思われます。すなわち、九州の古代史を考えるには中国大陸や韓半島の歴史を知ることが不可欠・必修であることが自明の理だろうとされるわけです。そうした視点でこれまで展開されてきた 3世紀までのわが国の古代史を位置づけるとき、集団稲作文明が最初にもたらされた原倭国・八雲王朝の時代というのは、大陸では戦国時代であり、その動乱の影響により半島で鉄器時代が始まったのであろうと推測されます。半島の新時代の始まりにより、これに圧迫された全羅南道の遼寧式銅剣や多紐細文鏡をもつ人々が九州に逃亡してきて、出雲王朝や委奴国の時代となるわけですが、大陸では秦・漢による統一、半島では楽浪郡の始まりに連なっていたことが背景にあります。倭人は「弁韓産の鉄を韓・濊とほしいままに採って楽浪にも供給する」ようになり、東夷の金属たる鉄は漢によって実用性の高い金属とされ、これが楽浪郡が開かれた理由だったわけです。倭は既に、韓半島の彼方には満州や華北に連なる広大な大陸が続いていることを認識し、57年には後漢に朝貢して光武帝より金印を賜わる史実につながっていきます。このころまでの半島と列島の相互関係は、出雲への侵攻にしろ北部九州への天神・天孫降臨にしろ、一応は伽耶を介してのことなので、直接的には新羅・伽耶の方が関係が深かったといえるようです。しかし 4世紀以後のわが国の歴史は、百済を抜きにして語ることはできないのだと兼川氏は言うのです。

そもそも、私たちは百済と書いて、なぜクダラと読むのか。クダラとは旧多羅のことであろう。旧い多羅のことである。列島の政権で百済を最初に認識したのは、多羅伽耶から渡来した政権主権者たちであった。具体的にいうと、タラシヒコとかタラシヒメとよばれた主権者たち(景行・成務・仲哀・神功)である。伽耶は六伽耶といって金海伽耶・阿羅伽耶・多羅伽耶・高麗伽耶などがあったが、その多羅伽耶から列島に来た者たちは自らを多羅から来た彦、多羅の彦、タラシヒコと名乗り、百済のことを、自分たちより旧い多羅と呼んだのである。九州の政権主権者たちは当然のように百済と国交を始めた。やがて、百済の要請によって南韓に派兵するまでになる。南韓での戦闘は高句麗まで巻き込んだことが好太王碑文にも残っているほどだから、百済の歴史はぜひとも知っておく必要がある。

こうした観点から兼川氏は文献の枠を広げ、「日本紀」の成立は「続日本紀」に書いてあるが、その「日本紀」と「日本書紀」は異なるという立場に立ち、かといって「三国史記」をも鵜呑みにせず、「三国遺事」「隋書」「旧唐書」「晋書」「宋書」はもとより、「魏書」「南斉書」「梁書」「通典」「北史」「周書」「百済新撰」「南史」「桓檀古記」「海東諸国記」などまで読み込んでいくわけです。さらに古文書の類いは個人の著作から寺社の縁起の類いまで網羅し、「先代旧事本記」「古事記」「上宮聖徳法王帝説」「筑前国続風土記」「太宰管内志」「万葉集」「懐風藻」「二中暦」「倭名抄」「吉山旧記」「高良記」とまさに博覧強記ぶりが発揮され、この精緻な考察から導き出された百済とは次のような国となります。

百済は沸流(ビリュ)・温祚(オンジョ)の兄弟が開いた。沸流百済は代々韓半島に定住していた倭人と交わり、百済宗家の意識を持ちながら倭人化して遂には列島に渡来して倭の五王になった。温祚百済は百済宗家に忠実で、中国から柵封されたことがなかった。沸流百済から枝分かれした仇台(クデ)百済は、倭の前から柵封を受け続けていた。仇台百済の余慶(蓋鹵)が殺された翌年、温祚百済の慶司(近蓋婁)が殺された。通説は二人を混同している。別々に再興された温祚百済と仇台百済を武寧王が統一した。

百済の創建が前18年のこと、仇台百済の創建が3世紀前半、高句麗の襲撃で仇台百済の蓋鹵王が死んだのが 475 年、翌 476年にはやはり高句麗により温祚百済の近蓋婁王が死に、この後南韓は百済諸系統の争いで混乱しますが、502年には武寧王=蓋鹵王の子により百済の王統が統一され、仇台百済系余氏に一本化されていきます。 この間、晋から梁にかけての南北朝時代(317~554年)、百済は揚子江河口の左右両岸に自ら藩を称し、南朝にも北朝にも遣使して政治的に認められていたといわれます。 特に、5世紀後半の百済の版図は、大陸から韓半島の帯方地区等まで、「日本書紀」や「三国史記」が記録していない広大な地域に広がっていたとのこと。しかし、475・6 年以降日本側は遼西に復興した仇台百済のあることを知らず、中国側も南遷した温祚百済のあることを知らなかったのかも知れないと兼川氏は述べています。

そうした事情もあり、また列島の王統の起源が半島にあることを「日本書紀」が隠ぺいしたため、4世紀は空白の4世紀などと言われています。しかし、渡海して西にそれほど進出した百済が南や東に進出しなかったわけはなく、崇神に始まる筑豊の王朝では、崇神(ミマキイリヒコ)~垂仁(イクメイリヒコ)のイリヒコ系から景行(オホタラシヒコ)~成務(ワカタラシヒコ)~仲哀(タラシナカツヒコ)~神功のタラシヒコ(ヒメ)系へと目まぐるしく王権が変わっていきます。

卑弥呼後の倭国では狗奴国が再び力を盛り返し、熊襲征伐に彼らを投影して見ると、崇人・垂仁は熊襲征伐をしておらず、最初に乗り出したのは景行であり、成務・仲哀と続くのですが、362年この仲哀が戦闘の最中に熊襲により急死と苦戦が続いたようです。なおこの時代、 ヤマトタケルは景行の太子で、仲哀はヤマトタケルの子であり、成務が豊前の天皇に、ヤマトタケルは豊後安岐津の天皇になったとのことで、東国への遠征はなかったとされております。

仲哀の遺志を継いだ神功の熊襲征伐譚が「日本書紀」にあるのですが、兼川氏によればこれは時代が明らかにおかしく、大善寺玉垂宮に伝わる「吉山旧記」と筑後一宮高良大社に伝わる「高良記」によれば、神功皇后(オキナガタラシヒメ)は367年、貴国に新政権樹立後、藤大臣=武内宿禰(同じく多羅出身)と共に熊襲征伐をしたのだということが判明するということです。また、神功はこの後三韓征伐を行ったと「書紀」にありますが、実際のところは369年新羅討伐を沙至比跪に命ずるも却って加耶諸国を滅ぼしてしまい、(百済の)天皇が木羅斤資を派遣し加耶の秩序を回復させ、神功はこのことにより倭を離れる結果となり、その後の貴国の実権を倭国に残った藤大臣が牛耳るのが372年。そのあまりの栄華ぶりを(百済の)天皇に讒訴されたと「書紀」はいうのですが、この天皇は百済宗家の王と考えなければならないと兼川氏は主張します。

つまりこの南韓の百済宗家の王は、それまで北部九州にあった倭の国々が意外に脆く、多羅から渡った神功がやすやすと貴国を建国するのを見て、かねがね食指を動かしていた。その貴国が今度は臣下の武内宿禰に牛耳られたのを見ると、もはや我慢ができなくなり、ついに貴国に乗り込んできて武内宿禰を追放し、代わりに自分が居座って、最終的には自分が倭王を称したと考えられるというわけです。この驚くべき推理を証明するために論証されるのが、有名な好太王碑文の解明であり、 「百残・新羅は旧是れ属民にして、由来、朝貢す。而るに、倭は辛卯の年を以て来たり、海を渡りて百残を破り、隋いで新羅を破り、以て臣民と為す。」 という記述をどう解釈するかの問題です。通説では、

「百残・新羅は高句麗の属民であったのに、倭が辛卯の年(391)以来、海を渡って両国民を臣下にした。だから高句麗は永楽6年(396)に出兵して残国を討伐した」という解釈である。 通説の弱みは、倭が海を渡ってきて百残・新羅を臣下にしたというのなら、なぜ、高句麗も海を渡って行って倭を討たなかったのか。倭を討たずに、倭の臣民になった残国を討伐したのでは、これは大義の戦いというより、何か弱い者いじめの感が否めない。それに、百残と残国はどう違うのか、その点もはっきりしない。

という兼川氏は、様々な文献をつなぎ合わせて以下のような結論を出していきます。 つまり、貴国は神功・武内宿禰の後いつかの時点で実体は沸流百済宗家にすり替わった。高句麗はそれを知っていたから、辛卯(391年)の時点で温祚百済を百残と表記し、丙申(396)の時点で百済宗家を残国と書いたのだということです。 これより前392年、高句麗の百済攻撃があり、これに反撃せぬ辰斯王がその後阿花王に首を挿げ替えられるという事件があったわけですが、高句麗広開土王は、百残の辰斯王が急死し阿花王が立ったことに疑問を抱き、それで調査の結果、百残に内政干渉していたのは残国の兄王だということが分かった。兄王は百済宗家の当主であるとの自負が強かったが、沸流百済の創建から400年、確かに昔は高句麗・百済共に扶余系の間柄だったが、その後は鮮卑と親しむ高句麗に対し、海人倭人と親しむ一方の沸流百済宗家には騎馬民族の誇りなどみじんも無い。その残国の兄王が今は列島に落ち着いたらしいが、どうやら死んだらしい。ここはそろそろ討伐の機会だろうと考えたのだと解釈するのが合理的だ。それで396年、高句麗により残国の弟王が一時滅亡するわけですが、碑文の倭とは残国or百残のことであり、留守中を襲われた倭=貴国=百済宗家は引くに引けぬ立場になり、高句麗・新羅と温祚百済・沸流百済宗家=倭との戦いは泥沼化し、休戦に至るのは408年、413年に広開土王が没してようやく安定した時代が訪れる形となります。

この残国の兄王は394年に没し、「日本書紀」では応神としていますが、応神は仁徳・履中・反正と紛らわしければ、縢としてもよい。この時代は神功・誉田・応神・武内・高良・玉垂・物部・藤・縢は複雑に絡み、これらを峻別することはできないということです。後の藤原家家伝が「藤氏家伝」と呼ばれるのもこの藤氏の家系を主張するのが目的だったとされています。いずれにしろ、縢の子が倭王賛(395~429)であり、5世紀前半には貴国を乗っ取った沸流百済宗家が倭国を名乗り、沸流百済宗家の意識を持ち帯方界まで進出する倭の五王時代が始まる事になります。

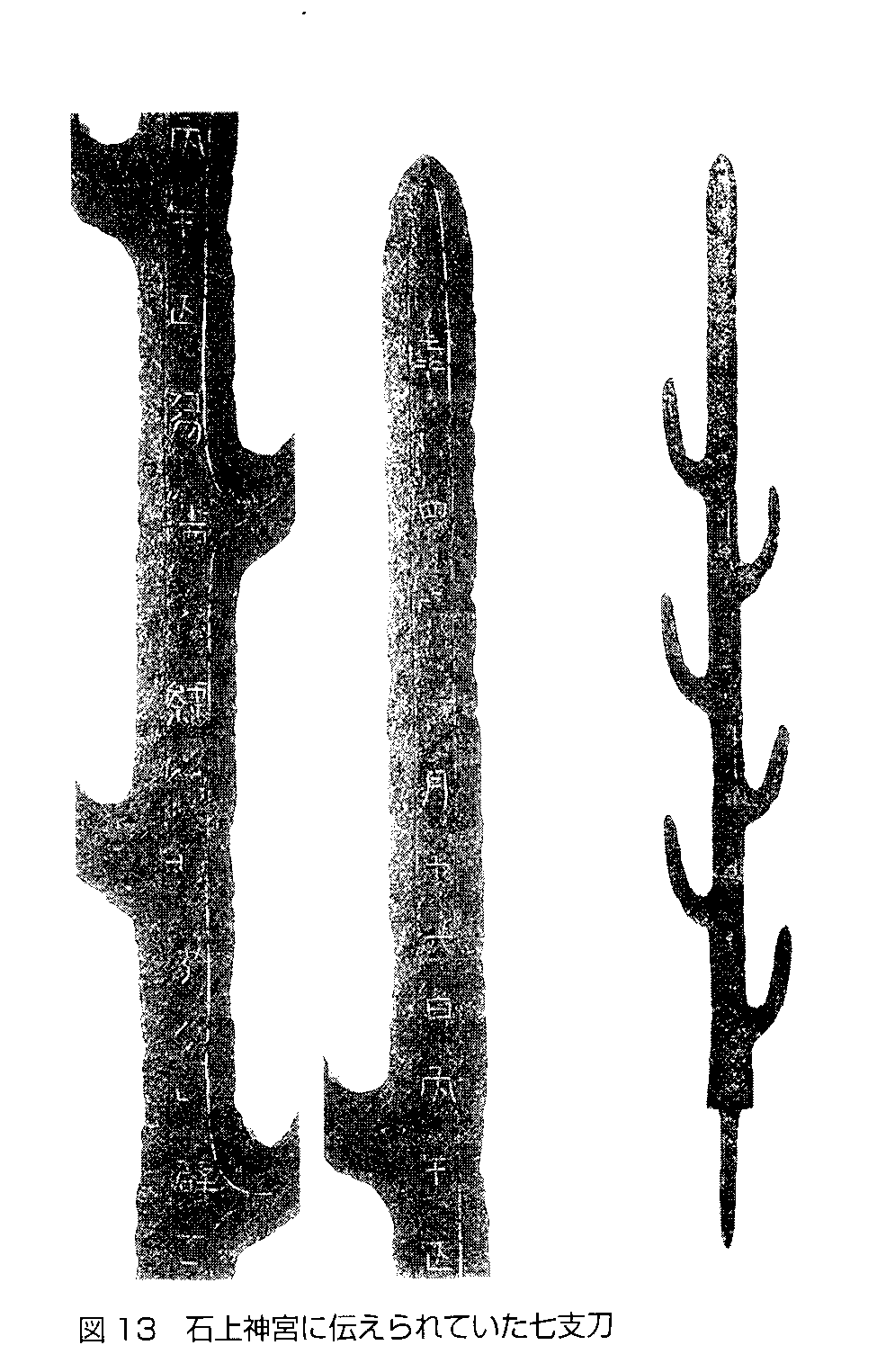

兄王が薨じると、子の賛・珍(429~443)が跡を継ぐ。だから賛・珍は沸流系余氏の血を引いている。しかし、次の済・興・武は温祚系余氏の血統だった。なぜならば済は温祚系余氏の毗有王の子だったからである。済は毗有王が薨じると、百済に帰って温祚百済を継ぐ。通説に反して済はまだ生きていたのである。そして済がいなくなった後の列島には仇台百済の余慶が后の弟の旨王と軍君を遣わす。済の子の興や武も列島の王になる。済が温祚百済の王として没し、翌年興が死んだので「奄に父兄を喪った」と武は上表分に書いたのである。旨王の存在も七支刀の銘文から証明される。

と兼川氏は述べていますが、これは通説とはかなり異なった解釈といわねばなりません。というのも、「宋書」では武の父は 462年以前に没したとされており、兄は 477年に没したとされているからです。つまり済の死と興の死は16年も離れており、にもかかわらず武の上表分には「奄に父兄を喪った」と書かれているわけで、従来の学者が問題視しなかったこの部分を精査することで、兼川氏はこの時代の半島と列島の複雑極まる人間関係を解き明かしたのだといえます。

まず461年に倭王興(~477)が立ちますが、これに先立ち半島で済の父温祚百済の毗有王が死んだので、済が百済王近蓋婁になり、倭王にはその子興を付けたのだとされます。その後475年、高句麗の襲撃で仇台百済の蓋鹵王が死に、翌476年にはさらに温祚百済の近蓋婁王(倭王済)も襲撃で死ぬという事件があり、このために武は「奄に父兄を喪った」と上表分に書いたのだというのです。

ところで、歴代の倭王には温祚百済宗家の骨族が仕えるという仕来たりがあり、これは少なくとも五王の間は続いたというのですが、倭王興の擁立にあたっては、仇台百済の蓋鹵王(余慶)により、その后の弟たる倭王旨(昆支)と軍君が同年倭に派遣されたのですが、この時王の子を身ごもっていた婦も行を共にし、途中で身ごもっていた男子(斯麻)を出産したとされます。倭王旨の存在は、奈良県天理の石上神宮の七支刀の銘文で証明され、年号泰□四年は468年、仇台百済の蓋鹵王(余慶)から倭王旨(昆支)へ送られたものとされます。七支刀の異形は、済の時代、倭王が既に倭・新羅・任那・加羅・泰韓・慕韓六国に百済を加えた七国諸軍事を宋に望んでいたことの象徴であるということです。また、七支刀を捧げ持つ百済の使者の木像が、今も筑後大善寺付近のこうやの宮=石上物部神社にあり、天理の神宮が九州物部氏を合祀した時に移行したものと考えられるのだと兼川氏は主張するのです。

いずれにしろこの頃、列島の東西には筑後と常陸の皇都があり、倭王興や武、倭王旨や軍君がいた。筑後の倭王はこの頃既に百済から、「筑紫の君」とか「大倭の天王」と呼ばれていたということです。しかし、475年の蓋鹵王の死後半島に戻った倭王旨が没し、478年最初で最後の遣使を送った武が宋の凋落を知って中国の柵封体制から離脱した頃から半島は百済諸系統の争いで混乱し、列島も筑紫の君に対する豊の大王が擁立されたりする形で混乱をきたしていきます。そして 6世紀になってこれを収拾していくのが、上記に登場した斯麻が長じた武寧王であり、豊の大王を称した軍君ということになります。

【参考文献】

・室伏志畔「「誰が古代史を殺したか」(世界書院)

・兼川 晋「「百済の王統と日本の古代―“半島”と“列島”の相互越境史」(不知火書房)

・大芝英雄「「豊前王朝―大和朝廷の前身」 (同時代社)

・古田武彦 「真実の東北王朝」(ミネルヴァ書房)