前項で私たちは、乙巳の変の後、孝徳(耳の弟)が九州から逃れ都を河内の難波に遷したこと、またそれに続いて斉明・天智ら上宮王家に繋がる人々はすべて九州から居なくなったことを知りました。「すると、最後まで九州を動かなかったのは筑豊のオオキミ系主権者ということになり、この政権の主権者が百済の滅亡を聞いたとき、質として手元に置いていた百済の王子・豊彰を送り込み、三軍を組織して百済の復興を支援したことになる」と兼川氏はいっています。

ところで、白村江に至る過程のどこで唐・新羅と吉備・播磨の倭軍との間の密命は成立したのか、それを裏付けるものはあるのかということになります。ここで、654年に「旧唐書」及び「唐会要」に記された遣唐使の主体が問題となるわけです。

永徽5年(654)12月、遣使して琥珀瑪瑙を献ず。琥珀大きさ斗の如し。瑪瑙大きさ五升器の如し。高宗書を降し之を慰撫して乃ち云わく、「王国は新羅と接近す。新羅素より高麗百済犯すところとなり、もし危急あらば、王は宜しく兵を遣わして之を救うべし」と。

ということで、これが裏付けとされるわけですが、「書紀」にはこの遣使は孝徳紀に記されているのみで主体がはっきりしない。しかし、兼川氏は次のようにこれが恐らく斉明の遣使であったろうと述べています。

斉明は、孝徳よりも吉備・播磨の飛鳥や斑鳩には上宮皇子の筋で知己が多かったはずである。同じ逃げるにしても、斉明は、一足飛びに難波に遷る前に、645年から間もない時期に吉備・播磨の飛鳥あたりに一度は足を止めたことが十分に考えられる。後に白江の戦いのときに、斉明が二万の兵をあつめたのは吉備だったとも言われている。――(中略)―― この時の遣唐使が斉明のもとから出されたのであったなら、斉明は高句麗・百済によって新羅が危機に陥るかもしれないことを事前に知っていたことになる。

このことは、白村江の戦いは誰によって主導されたのかという問題と絡む重要なところとなりますが、唐・新羅と吉備・播磨の倭軍との間の密命は、661年の朝倉の宮の変における斉明の死や天智称制を「書紀」が偽った点からも充分に推測できるし、斉明の太子たる天智が 668年に初めて即位することもこのことを裏付けるのだと兼川氏は指摘します。667年に何があって斉明が没したのかはもう一度あとから検討しますが、結局、斉明と天智は九州の主権者に徴発されて渋々九州まで船団を進めたわけですが、朝倉で唐から帰国した伊吉連博得の帰朝報告を聞き、中大兄は最新情報を得て白村江戦不参加を決意し、斉明の死を装い大和へ引き上げたのが本当のところだというわけです。

これが推測だろうといえばそれまでですが、事実は斉明が 666年までは存命していたこと、それには物証があるのだと兼川氏は主張します。桐田一典氏の発見した羽曳野市・野中寺弥勒菩薩像の台座の 62文字の刻文がそれであり、そこには中宮天皇の病気平癒の誓願の日付が書かれており、この時点での中宮天皇は斉明しか考えられないので、少なくとも斉明は天智 5年(666)までは存命していたことが分かるとされております。

いずれにしろ、662年(通説では663年だが詳しくは前項参照)の白村江の戦いにより九州倭国は壊滅的な打撃を受け滅亡するわけですが、「日本書紀」はその後の唐による筑紫占領(~672年)を隠ぺいし、「倭国は日本国の亦の名」とする大和朝廷一元史観で収拾を図ろうとするわけです。兼川氏は 600年代の「政権主権者の系譜を明らかにすること」に主力を注いでおりますので、唐の占領の実情については室伏志畔氏の記述を引用したいと思います。

七世紀に入ると中国に誕生した唐は、隋の高句麗征伐を引き継いだが、それは遅々として進まなかった。このとき半島の新羅が高句麗と百済に攻められ苦戦していたが、窮余の一策として唐を半島戦争に誘ったことによって、半島はさらなる激動の波に呑まれて行くのである。まず百済が六六〇年に姿を消し、六六八年にはさしもの高句麗もやはり唐と新羅の前に屈するのである。

この百済と高句麗の滅亡の間に倭国が百済残党と組んで百済復興を目論んだ戦いが、世に言う六六三年の白村江の戦いで、戦局は一方的な唐の勝利に終わった。『旧唐書』は壊滅する倭国軍を「煙焔、天に漲り、海水皆赤し、賊衆、大いに潰ゆ」と記し、『日本書紀』は擁立された百済王・余豊璋は高句麗に逃亡したと伝える。

この白村江の敗戦について、通説は今も大和朝廷の外交政策の失敗程度の扱い、九州王朝・倭国の滅亡の機縁となったとは書かなかった。それは悠久の昔からこの国は大和朝廷の支配下にあったとする、後の『日本書紀』の大和一元史観に拠ったもので、倭国は大和朝廷のかつてのまたの名となり、これまでの歴史観はこのイデオロギー史観に目隠しされ、歴史家を先頭にして我々を一三〇〇年にわたり大きく欺いてきた。

唐は六六〇年に百済を破ると熊津都督府以下、馬韓、東明、金漣、徳安に五都督府を設置し、百済に占領体制を確立した。そのときその百済復興を目指し、その唐に挑んで白村江で敗れた倭国が、唐から何のお咎めもなかった風に『日本書紀』は装ったが、それは事実としてはおかしい。実際、天智紀に唯一登場する太宰府の筑紫都督府は、倭国もまた唐による占領下に入ったことを如実に示す言葉以外でない。

それは白村江の敗戦の翌六六四年の五月十七日、百済にあった唐の鎮将・劉仁願は朝散大夫・郭務宗を倭に派遣し、翌六六五年十一月に司馬法聡を派遣し、境部連石積らを筑紫都督府に送ってきたと『日本書紀』はこう記す。十一月の丁巳の朔乙丑に、百済の鎮将劉仁願は、熊津都督府熊山県令上柱国司司馬法聡等を遣して、大山下境部連石積等を筑紫都督府に送る。(岩波『日本書紀』より)本邦における都督府跡を伝えるのは、この太宰府の筑紫都督府だけで、大和にそれがあったとは聞かない。このことは倭国は大和朝廷のかつてのまたの名ではなく、九州王朝でしかなかったことを何よりも示すものであろう。この都督府について古田武彦が倭の五王が南朝の宋や梁から与えられた都督の名残りを伝えるとしたが、それはかつてはそうあったとしても、百済の都督府が唐制であったように、白村江の敗戦の結果、唐の旗が敗戦国・倭国の太宰府に翻ったのは当然である。その後、唐使・郭務宗を中心に、倭国解体政策は進められたが、唐の急変を告げる吐蕃の反乱の拡大があり、やむなく郭務宗が帰唐する六七二年五月三十日まで倭国は八年間唐の占領下にあり、倭国権力機構の解体が公然と計られたと思われる。

以上のように、戦後唐は筑紫都督府を開設し占領体制を敷くのですが、白村江戦後の半島・列島の状況は、しかし、そう単純なものだったわけではないようです。というのは、半島では新羅もそれまでのように唐べったりというわけにはいかず、668年の高句麗滅亡を経て 672年には新羅により半島が統一される。列島については、九州の大倭はすでに滅びてしまい、唐としては考慮する必要がなかった。吉備・播磨の倭国も元をただせば南朝系の委奴国ではあるが、九州と違って戦わないという最大の戦功を示した。百済には百済の都督を置き、新羅にも新羅の都督を置くとすれば、倭の都督は吉備・播磨から出さないわけにはいかないだろうと唐は考えたわけです。しかし、吉備・播磨にしてみれば、せっかく半島の戦地から帰還してきたのに、もう一度対高句麗戦にかりだされてはたまらない。

唐と新羅と百済と九州と吉備・播磨は、三すくみ、四すくみのもつれた関係となったが、西域に難問が発生した唐がこの複雑な曲面から引き上げることになって大勢が動く。ここで、最も俊敏に動いたのが天武である。その究極の行動が吉備・播磨の天智の後継を倒した壬申(672)の乱であった。

と兼川氏は述べています。「日本書紀」では、天智(中大兄)と天武(大海人)を兄弟のように装って、壬申の乱やその後の大津の皇子の変を兄弟の争いとか身内の争いのように矮小化していますが、実際はこれらは古代最大の内乱・クーデターであったのであり、その実態を明らかにするためには天武の出自を明確にすることが是非とも必要となります。

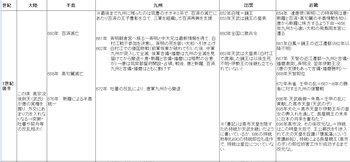

兼川氏はここで、九州年号の各元号が誰のものであるかを推測する作業に取り掛かるわけです。比較的没年が明瞭な鏡王はまた伊勢王・鏡姫王・額田王の父であり、この時代と 3人の父親ということから類推して常色(647~651)・白雉(652~660)・白鳳(661~683)を当てはめる。すると、仁王(623~634)が茅渟王、僧要(635~639)・命長(640~646)が高向王となる。前項でもお話ししたように、「常色」と改元されるのが乙巳の変のゲン直しだとすれば事実関係とよく符合すること、また「白鳳」が 23年続いたと「二中暦」でいわれる理由が、鏡王以後また伊勢王以降何らかの理由で改元がなされなかったとすれば、白村江以後の混乱やこの後お話する667年の伊勢王の死亡記事ともよく合うことになるわけです。

では、天武の出自についてはどう考えていけばいいか。 兼川氏は、それは天武が「皇弟」「大皇弟」と書かれているときの政権主権者を探せばよいのだと述べます。天武が「日本書紀」で「皇弟」として登場するのは白雉4年と5年(653~4)であり、白雉は鏡王の年号であるから主権者は鏡王で皇弟は天武である。その天武が「大皇弟」と書き換えられるのは白鳳 3年(663)のことであり、この間に主権者は死亡したかあるいは交代したかのどちらかであろう。恐らく、鏡王が百済救援のために白村江戦に渡海したのであったらこの段階で鏡王は生死不明となっている。とすれば、「大皇弟」というのは矛盾しないどころか至極当然の事柄なのだと兼川氏は説明します。一見自家撞着のようにも思われることですが、YES/NOの結果は氏の説明を支持する形と出た次第です。壬申の乱以降の激動は、九州勢と吉備・播磨勢の対立を念頭に置かねば到底説明のつくものではないようです。

さらにこうした説を敷衍するのが、古田史学の古賀達也氏が指摘した「海東諸国紀」日本国紀にある斉明記の遷都についての記事なのだと兼川氏は主張します。これは、「日本書紀」とは別系統の資料によるものであることが、斉明7年(661)と九州年号の白鳳がセットで用いられている点から明らかであり、鏡王は百済が敗れたので年号を改元し、万一に備えて九州から近江に遷都したこととなるわけです。そして白村江の敗戦を経て「日本書紀」は、667年の天智の近江遷都へと続く。そして、「書紀」では隠ぺいされたのですが、この時九州勢と吉備・播磨勢が激突し、朝倉の宮の変(661)ではなく、この時に斉明は没したのであり、だからこそ翌668年に天智が即位したのだとすれば、不明瞭であった白村江後の流れが細部まで把握できるわけです。兼川氏の言葉を借りれば次のようになります。

近江に伊勢王が先にいたとすれば、そこへ斉明・天智が遷都するということは両者の激突を意味する。はたして、天智の近江遷都の年の二月には斉明の埋葬記事があり、翌 7年六月には伊勢王兄弟の異常な死亡記事がある。とすると、壬申の乱は、九州の政権主権者と吉備・播磨の政権主権者との間で、いったん決着がついた後に興ったことになる。九州と吉備・播磨との激突では、唐が吉備を支援したことも考えられる。壬申の乱は、この時の勝者である吉備に対して敗者の九州が仕掛けた復讐戦だったのである。

672年の壬申の乱に勝利した天武も686年には崩御するわけで、そのあとを継いだ政権主権者は誰であったのかが問題となりますが、まず「日本書紀」に従った形のサイトの下記の記述を引用します。

時代は、持統天皇の時代。持統天皇は、数いる天武天皇の息子たちの中から誰を次期天皇にすべきなのか、悩みを抱えていました。候補は「大津」「草壁」「高市」の3人。大津皇子は謀反の嫌疑で命を落とし、高市皇子は血筋の関係から草壁より劣ると考えられ候補から外れます。こうして最終的に草壁皇子が皇太子に選ばれました。長屋王は、このうちの高市皇子の息子でした。父の代で、皇位継承の話から一度疎遠になったことになります。草壁皇子は天皇即位の前に亡くなってしまったため、697年、草壁皇子の息子である文武天皇が即位します。

「日本書紀」はここでも、大津の皇子の変を矮小化し高市天皇を隠すため、持統が天武を継いだように書いているが、686の持統称制も690の持統即位も造作で、持統は皇位についていないというのが史実であると兼川氏は主張します。

まず第一に、佃収氏の主張する、平城京の長屋王邸跡から1986年に出土した「長屋親王宮鮑大贄十編」の木簡に基づく説がそれだというのです。「長屋王が親王ならば父の高市皇子は天皇になっていた。天武は朱鳥元年九月に崩じるが、直ちに称制したという持統に改元の権限はない。朱鳥年号は686年から694年まで 9年続いているから、少なくとも朱鳥は高市天皇の年号である」というのがその主張です。そして、「襲国偽僣考」によれば、天武元年が朱雀元年となるとあり、天武の崩年は686年であるから、佃説にいう高市天皇の朱鳥元年にスムーズにつながるわけです。

また、「懐風藻」の696年の高市皇子の没後の記事にもそれが見て取れる。「皇太后は王公郷士を禁中に引きて、継嗣を立つることを謀る。時に群臣は各私好を挟み、衆議紛紜たり。」持統は皇太后と書かれており、この限りでは天皇になっていない。その持統が王公郷士を禁中に引き入れて、次の天皇を誰にするか詮議したというのですが、高市が天皇になっていないかぎりそんな必要はなかったのだと兼川氏はいうのです。

では、「二中暦」最後の「大化」は誰が改元したのか。この問題は、持統が文武に皇位を譲る場面に出てくる「定策」の意味を突き詰めれば分るとされます。定策は熟語で、天子以外の者が次期の天子を選び、その名前を策(竹札)に書いて朝廷に公示するという意味。だとすると、持統は皇位についたことがなく、高市天皇の崩後に会議を開き、引き続き画策して遂に文武の即位にこぎつけたというわけです。そうすると 695年にはまだ高市天皇が存命であったのだから、この年号は高市のものであると考えられるわけです。だからこそ「大化」は、696年の高市没後も改元されず、その後も改元なく701年の大宝に続くのだとされております。

最後にあたって兼川氏は、次のように結んでいます。

696年の七月、高市天皇が崩御する。「懐風藻」のごたごたが続く。持統はこの時から文武の即位工作を始める。「二中暦」の大化年号は高市天皇の崩後もそのままにした形で放置されて、持統の長屋親王即位妨害工作が成功するまで、改元されることがなかった。――(中略)――大化は、高市天皇が伊勢王系の皇女の輿入れを通して、長屋親王の未来に日本の将来を重ねた年号であったかもしれない。が、まあ、とにかく、歴史は一回性である。私たちはそれを信じるほかはない。

史実に慎重に沿って行く謙虚な歴史家らしい物言いですが、こうして最後まで終わってみると言えることは、天武の正室たる皇后は大田=物部系大氏の娘であり、持統は中宮でしかなかったことは京薬師寺東塔の銅板の擦銘からも判明している(室伏氏)。大田の皇子たる大津は早々に謀殺され、高市皇子も途中で死に、結局斉明・天智・持統の血筋の文武を経て大和朝廷が成立していくわけですから、九州勢対吉備・播磨勢の戦いは最後に吉備・播磨勢の勝利となったことがこれでわかるわけです。

室伏氏によれば、天武は、畿内大和を拓いた物部系大氏の支援を受けて壬申の乱を制し、その勝利に貢献したのは他にも392年に筑後から追われた武内宿禰の藤氏、さらに遠く3世紀まで遡れば、追われた出雲系・九州系も近畿に定着していた。そこに同じく追われた卑弥呼系祭祀集団が合流し、三輪山の太陽信仰が成立したことを思えば、それらが現在見る影もない無残な形である事は、天武没後の短期間に大津皇子の変に始まる内乱があったことが推測されます。例えば、「書記」が蘇我氏殺しを大和で起こったかのように、大津皇子の変の時の大氏殺しの現場を、乙巳の変に割り振っていることにそれは明らかだと言われます。

入鹿の首塚=大津皇子の処刑場、石舞台古墳(馬子の墓)=物部連雄君の墓、鬼の雪隠・俎=壬申の乱の物部吹負の墓をひっくり返したもの、甘橿丘の蘇我氏邸宅跡=物部連雄君の邸宅跡、飛鳥板葺宮(大化の改新の舞台)=天武の飛鳥浄御原宮址、鎌足神社(大織冠誕生地)=大原の大津と大来の生家跡、二上山頂の大津皇子墓=近年発掘された鳥谷口古墳。

また、持統紀にある近畿豪族への墓記提出命令を見ると、これらが8世紀に九州倭国の地名の移植を図り按配したものの、まだ何が出るかわからぬため発掘不許可とされている。さらに、九州王朝の勅撰集たる万葉集にもこの時期の粛清の跡が残っているのに、それらは平安期に手弱女風に漢字仮名交じりにされ、その真意を国語学者も読み取れないのだと指摘されます。

兼川氏は、長屋親王が何故即位できなかったのかは疑問だと述べていますが、こうしてみると疑問なのは、乙巳の変を引き起こした中臣鎌足の出自やそれが不比等の時代に藤氏を名乗っていく過程も問題です。壬申の乱・大津皇子の変と密接にかかわるこれらの事柄は、現在の所九州王朝論者による統一的視点の文献も無く、筆者には手に余る所と申しあげられます。いつの日か、第二・第三の兼川・大芝氏のような優れた民間史学者の出現を待って、再度論じたいと考えております。

【参考文献】

・室伏志畔「「誰が古代史を殺したか」(世界書院)

・兼川 晋「「百済の王統と日本の古代―“半島”と“列島”の相互越境史」(不知火書房)

・大芝英雄「「豊前王朝―大和朝廷の前身」 (同時代社)

・古田武彦 「真実の東北王朝」(ミネルヴァ書房)