日本中世奴隷制論(1)

「中世史は講談・漫談レベル」

去年の十月から取り掛かった日本中世奴隷制論ですが、

安良城盛昭氏や磯貝富士男氏の本を読み終るのに、

約3カ月ぐらいかかりましたが、

ようやく一月末に磯貝氏の 600ページにのぼる大著の、

序文だけでも 100ページ以上の部分をまとめることができました。

この分野、前にも云いましたが、

源頼朝がどうの、北条何とかがどうの、

足利尊氏がどうしたとか後醍醐天皇がこうしたとか、

あるいはまた戦国時代は○○の合戦がどうしたとかいう話しばかりで、

NHKの大河ドラマの域を出ないレベルの考察しかないようです。

これではとても歴史学などとは呼べず、

講談・漫談と全く変わりない学問的に破たんした状態。

いつごろからそうなったのかというと、

安良城氏や磯貝氏によれば、

1970年代まではまともな研究がなされていたとのこと。

まともというのは、

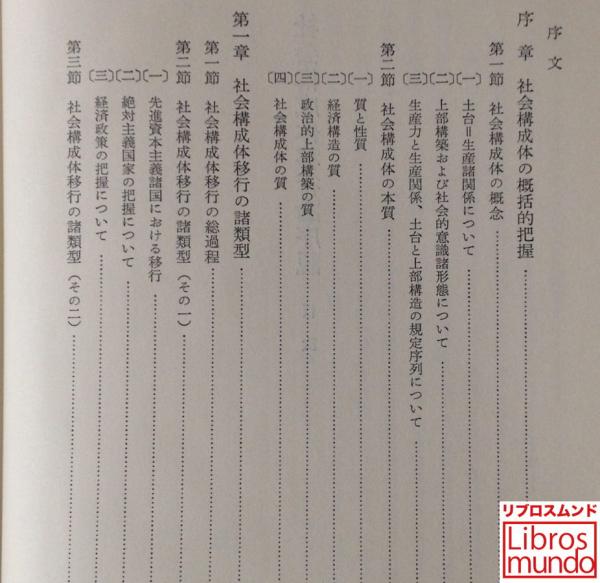

経済的社会構成体の考察をベースにおいて、

その基礎に生産関係を抽出し、

農業社会ですので土地所有制度が時代でどう変わるかを研究し、

その上に法制度や文化といった上部構造をすえるような、

社会構成体論という形をとるものです。

結局その作業を行ったのはマルクス主義史観の人々であり、

戦前は、

松本新八郎の「名田経営論」は、鎌倉幕府の成立を農奴制を基礎としたものと予定して研究を進めたが、鎌倉期にはまだ奴隷制が支配的で十分な形で農奴制が成立したものと判断することに躊躇せざるを得なくなり、南北朝期に徹底した第二段階の貢献革命が成し遂げられるという見方を提示した。

石母田正は、古代社会内部に成立した封建的ウクラードの3類型として、「田堵・名主層」「地頭領主制」「豪族的領主制」の内容は、その細胞形態たる第一形態で見ると実は奴隷制を提示しているに過ぎない。

とされます。

そしてようやく 1950年代に安良城盛昭氏が登場し、

安楽城説は、中世社会を通じて奴隷制が基本的に存続し続けたという事実、それが体制的に克服されていくのは近世社会成立過程であるという事実を認識の基本に据えて、中世段階を位置付け直したものであり、まさに事実の方に依拠して、従来の封建制成立期に関する時代区分論上の枠組み認識を改めた。つまり、鎌倉幕府から封建制が始まるとする従来の歴史常識を覆し、社会構成体論から対案を提出したといえる。

とされるわけです。

しかしこの安良城説も時代的制約があったのであり、

それはマルクス主義史観に特有の、

生産力の発展に伴って歴史が進歩していくという楽天的な見方だったとされます。

70年代に研究を開始した磯貝氏は私と同年代ですが、

その主張の本質的な部分は、

中世百姓家族の奴隷転落現象は 1230年秋の大凶作に始まる寛喜の飢饉を契機として大規模に生じてから以後、次第に合法化し恒常化していく。この時期は山本武夫氏が気候変動論で指摘されている気候の悪化(冷涼化)期と一致している。鎌倉中・後期以後の時期は、気候の冷涼化がかなり進行してきたことにより農業生産力が大きな障壁に直面し、とくに稲作の生産性が後退し、減収分の補てん目的として水田裏作や畠作が拡大したが、全体的には 15世紀中期に至るまで農業生産性の悪化が進行していた。水田裏作拡大は農民にとっては補てん策以外に、つ田麦非課税原則を盾にして稲作減収分についての年貢減免闘争展開の手段ともなっていたため、社会的矛盾は一段と激化していった。したがって、鎌倉末から南北朝・室町期における社会的激動は、従来想定されていたような生産力発展を背景とした革命的情勢として見るべきではなく、農業生産性が後退し障壁に直面したことによる社会的矛盾の激化の現れとして見るべきである。

というものです。

わが国の歴史学者がバブルとともに弾けた

というふうに考えなければならないようです。

またそれしか習ってこなかった私たちというのも一体何だったのか。