二つの倭国と白村江の戦

本節では西暦 600年以降 700年にいたる古代史の掉尾を飾る部分に入っていきますが、その前に「日本書紀」でこの部分がどう記述されているのか、通説ではどのようにいわれているのかを、あるサイトから引用してみたいと思います。

■6〜7世紀の朝鮮半島の情勢は?

――――(中略)――――

当時の百済は倭国と関係が深く(倭国朝廷から派遣された重臣が駐在)また高句麗との戦いにおいて、たびたび倭国から援軍を送られています。

一方581年に建国された隋は文帝・煬帝(ようだい)の治世に4度の高句麗遠征を行ったものの、いずれも失敗。その後隋は国内の反乱で618年に煬帝が殺害されて滅亡。そして新たに建国された唐は628年に国内を統一。唐は2代太宗・高宗の時に高句麗に3度に渡って侵攻を重ね、征服することになります。

■百済に付く?唐に付く?迫られる倭国の決断

新羅は627年に百済に攻められた時に唐に援助を求めましたが、この時は唐が内戦中で断られます。しかし、高句麗と百済が唐と対立したため、唐は新羅を支援することに。

また善徳女王の元で力を付けた金春秋(こんしゅうじゅう)は積極的に唐に近づく政策を採用し、654年に武烈王として即位。たびたび朝見して唐への忠誠心を示しました。

645年ごろから唐は百済侵攻を画策。

――――(中略)――――

この朝鮮半島の情勢は大化の改新の最中の倭国にも伝わり、高まる警戒感。唐が倭国から遠い高句麗ではなく、伝統的に交流のある百済を攻撃したことで、朝廷内で百済に付くか唐に付くか、二者択一を迫られます。この後2度遣唐使が派遣されたのも、この情勢に対応しようとしたためです。

■大化の改新は唐と戦うための改革だった?

大化の改新に始まる国政改革の一つの大きな目標は、朝鮮半島での対唐戦争に勝つこと。そもそもそのために中央集権化を急いできたのです。具体的に見ると、戸籍・計帳は徴兵できる人がどれくらいいるかを調査するもので、班田収授も兵士を家族経済で支えられるようにする政策ともいえます。そして、日本で大化の改新があった前後、海を隔てた朝鮮半島と中国では、あちこちで政権交代が起こるなど、情勢は日々変化していました。特に朝鮮半島の動きは活発で、当時最も勢い付いていたのは新羅(しらぎ)。これに対し高句麗(こうくり)と百済(くだら)が手を組んで戦いを繰り広げていました。日本では改革が始まったばかりでしたが、大国・唐は644年からほぼ連年、高句麗遠征軍を送っており、対唐戦争への参加は現実に迫っていました。

不充分でも今のままで戦いに乗り出すしかなかったのです。

大分後の時代になりますが、日露戦争の時と状況が似ていますね。日露戦争はロシアが満州を侵略しようとした戦争で、満州を取られていたら、日本はロシアの植民地になっていた、そういう戦争でしたので。

――――(中略)――――

■百済が滅亡し、残った百済の将軍たちは?

660年に百済が滅亡した後、唐は百済の旧領を羈縻(きび、周辺の異民族に対する統治政策の呼称)支配の下に置き、唐は劉仁願(りゅうじんがん)将軍に王都泗沘(しび)城を守備させ、王文度(おうぶんたく)を熊津都督して派遣。

――――(中略)――――

しかし、幸いなことに百済は分権的な国家体制で、つまり王室が無くなっても、鬼室福信(きしつふくしん)などの百済遺臣はほぼ無傷で健在。

彼らは互いに連絡を取りながら反唐戦争を継続し、領域としては制圧されていなかったのです。大将である王が倒されてしまっただけで、百済の領土は残り、残った家臣も生き延びていたのですね。唐の目的は高句麗討伐で、百済討伐はそのための障壁を除去する意味合いでしたが、唐軍の主力が高句麗へ向かうと、鬼室福信や黒歯常之(こくしじょうし)らが復興運動を開始。

■百済の残党たちはどう戦い、日本に何を要請した?

――――(中略)――――

百済の将軍たちは倭国に対し、人質として倭国に滞在している百済の王子・余豊璋(よほうしょう)の返還と百済復興の援軍を要請してきたのです。「王子を返還せよ」というのは、義慈王が家族とともに唐の首都の長安に送られ、その後病死し、後継者がいなかったからですね。とにかく、今と違って朝鮮半島まで渡るのは何ヶ月もかかりそうな話ですし、「早く後継者を立てないと軍の士気が保てない!」という将軍たちのさけびだったかもしれません。

■勢い良く海を渡ろうとした日本軍。しかし…

倭国がこの事態に衝撃を受けたのはいうまでもなく、唐・新羅が次に狙うのは高句麗、そして倭国だと察したからです。新羅と唐の大群に挟まれた高句麗を日本が助けるのは無理なことで、決着がついてしまうのかと暗い思いの日本政府。

当時政権を掌握していた中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)は朝鮮出兵を決意。

翌年1月には女帝である斉明天皇が自ら軍を率いて大和を離れるという異例の出陣が敢行。また順次徴兵した兵を組織しつつ西へ。出兵の目標は百済王国の復興。しかしこれにより唐と新羅を敵に回すことが決定的に。

――――(中略)――――

しかし、同年7月に斉明天皇が出兵の疲れからか、本営の置かれていた筑紫(福岡県)の朝倉宮で急死。――――(中略)――――

斉明天皇亡き後、中大兄皇子は早急に兵たちの混乱を取りまとめ、9月には5000の兵と共に余豊璋を百済に送り出しています。翌年にはさらに救援軍が百済へと送り込まれ、百済復興への気運が高まりました。

――――(中略)――――

663年、豊璋王は福信と対立し、これを斬る事件を起こしたり、また要害の地を捨てて生活しやすい場所に移ったところを新羅軍に攻撃されたりして、次第に領地を狭めていきましたが、倭国の援軍を得た百済復興軍は百済南部に侵攻した新羅軍を駆逐し、新羅の百済攻撃を抑えることに成功。しかし、やはり余豊璋は人質としても日本で30年も暮らしたので、百済に住んでいた家臣とは意見が合わないのでしょうか?もしくは人質生活だったので王の様な華々しい生活に憧れていて、ほぼ滅亡した国家といえども、王にされて贅沢を我慢することができなかったということでしょうか。

とにかく、「いくら要害でもこんな所に住むのは、くだらん!」なんてことを言ったのでしょうね。

■白村江の戦いで、それぞれどんな戦法を取った?

一方、百済の再起に対して唐は劉仁軌率いる水軍7000名を派遣。唐・新羅軍は水陸並進して倭国・百済連合軍を一気に撃滅することに決め、陸上部隊は唐の将・孫仁師(そんじんし)、劉仁原(りゅうじんげん?)および新羅の金法敏(文武王)が指揮。劉仁軌、杜爽(とそう?)および元百済太子の扶余隆(ふよりゅう?)が率いる170隻の水軍は熊津港に沿って下り、陸上部隊と会合して倭国軍を挟み打ちにしました。倭国・百済連合軍は前述の福信が斬られた事件の影響で白村江への到着が10日も遅れたため、唐・新羅の巨軍(660年の百済討伐の時の唐軍13万、新羅軍5万の兵力と相当するものとされています)が待ち伏せていた錦江河口の白村江(はくそんこう、もしくは「はくすきのえ」、朝鮮半島南西部、現在のクム川の河口)に対して突撃。海戦を行い、倭国軍は上毛野稚子(かみつけのわかこ)、巨勢神前訳語(こせのかむさきのおさ)、阿部比羅夫(あべのひらふ)ら3将軍が後軍の3段態勢を作り、4度の波状攻撃。怒涛の攻撃を行います。

「日本書紀」によると、まず最初の戦いで倭国軍は唐軍に負け、一旦退却し、そして唐軍が守りを固めているところへ日本の将軍と百済の王が先を争うように攻め込み、「我等先を争はば、敵自づから退くべし」(先を争うように攻めれば、敵は自分から退却していくだろう)という極めてずさんなもので、唐の軍に左右から攻め込まれたといいます。勢い良く突撃し過ぎて敵の中に入り込み過ぎたということでしょうか?軽率で本当にずさんですね。この時点ですでに船を回すことすらできなかった日本・百済の連合軍は唐軍の猛攻を受け、火計・干潮の時間差などの作戦にもかかり惨敗。同時に陸上でも唐・新羅の連合軍は倭国・百済連合軍を破り、これで百済復興勢力は崩壊しました。

結局、百済王は高句麗へ亡命し、百済は歴史から永久に姿を消しました。九州の豪族の筑紫君薩夜麻(つくしのきみさちやま)も唐軍に捕らえられ、8年間も抑留されたのちに帰国を許されたという記録も。これが2年半に及ぶ「白村江の戦い」の結末です。やがて高句麗も滅ぶことに。

――――(中略)――――

■戦後、中大兄皇子は日本で何を行った?

――――(中略)――――

中大兄皇子は帰国してすぐに国防の強化を図り筑紫の北側には「水城」(みずき)と呼ばれる堤防を建設。博多にあった太宰府を背振山(せぶりやま)の南まで動かし、また対馬に金田城(かねたのき)、太宰府に大野城、讃岐に屋島城(やしまのき)など、朝鮮式の山城を築城し、戦いに備えました。さらに東国の防人を北九州の守りにつかせ、緊急連絡のために都まで烽(とぶひ、「飛ぶ火」とも。山上などに壇を設け、草や薪を燃やして昼は煙、夜は火によって、隣接した烽に都まで順次伝える設備)という狼煙(のろし)の設備を設けさせました。中大兄皇子が朝鮮で見て得た知識で建てた城ということになりますか。

しかし、中大兄皇子に敗戦の責任を問う豪族たちも多かったそう。

百済救済の出兵は中大兄皇子が多くの群臣の反対を押し切って強引に決定したことだったからですね。同盟による義理などで出兵せざるを得なかったのです。

そこで中大兄皇子はそうした反感の声を抑えるため、そしてさらなる戦いのために、首都防衛の意味も込めて都を大和から近江へと移し(大津宮、滋賀県大津市)、自らも正式に皇位の座に就きました。第38代天智天皇の誕生です。この遷都は国防政策の一環としても意味がありましたが、この強行策は同時に豪族や民衆にますます反感を与え、不満を募らせることに。

■天智天皇の国内改革はどう実を結んだ?

――――(中略)――――

敗戦直後に心配された唐の侵攻は、高句麗滅亡後に唐と新羅が朝鮮半島の支配圏を巡って対立したためとりあえず回避されたそう。

やはりこの2国は「敵の敵が味方になった」だけで、組んで倒した敵がいなくなれば敵に戻ってしまったのですね。

詳しく書くと、戦後唐は百済・高句麗の故地に羈縻州(きびしゅう)を置き、新羅にも羈縻州を設置する方針を示しました。

一度は味方になった国に占領地と同じ扱いをするとはきびしいですね。

■白村江の戦いは日本にとってどういう意味合いの戦争だった?

これに対し669年、唐は高句麗の遺臣らを蜂起させ、670年、唐が西域で吐蕃(とばん)と戦っているスキに新羅は友好国だったはずの唐の熊津都督府を攻撃し、唐の官吏を多数殺害。他方で降伏を願い出て硬軟両用で唐と対峙。何度かの戦いの後、新羅は再び唐の冊封を受け、唐は現在の清川江以南の領土を新羅に管理させるという形を取り、両者の和睦が成立。唐軍は675年に撤収し、新羅の朝鮮半島統一(現在の韓国と北朝鮮南部)が成立しました。

白村江の戦いでの敗北は、元寇や第二次世界大戦のときと同じように、日本が海外勢力の支配下に置かれる危険性が高かった戦い。この敗北で倭国は日本列島は奪われなかったものの、朝鮮半島の領地と権益を失い、外交・国防・政治において統治システムの根本を改革し直す必要にを迫られることに。唐との友好関係を模索されるとともに、急速に国家体制が整備・改革され、律令国家の建設が急いで進み、倭国は「日本」へ国号を変えました。白村江の戦いは倭国内部の危機感を醸成し、日本という新しい国家の体制の建設をもたらしたと考えてられています。

■天智天皇の後の日本の国家体制は?

また、671年に天智天皇が急死すると、その後天智天皇の息子の大友皇子(おおとものおうじ、弘文天皇)と大海人皇子(おおあまのおうじ)が皇位を巡って対立し、翌年に古代最大の内戦である壬申の乱(じんしんのらん)が起き、これに勝利した大海人皇子は天武天皇として即位。天武天皇は専制的な統治体制を備えた国家の建設に努め、遣唐使は一切行わず、新羅からは新羅使が来朝するようになりました。また日本から新羅への遣新羅使も頻繁に派遣され、その数は天武治世だけで14回にも。これは強大な武力を持つ唐に対し、新羅と共同して対抗しようという作戦の一環でしたが、686年に天武天皇が没してからは再び両国の関係は悪化しています。

天武天皇の死後もその専制的統治路線は持統天皇によって継承され、701年に大宝律令が制定されたことにより「倭国」から「日本」へと国号を変え、大陸に倣った中央集権国家の建設はひとまず完了。「日本」の枠組みがほぼ完成した702年以後は、文武天皇によって遣唐使が再開され、粟田真人(あわたのまひと)を派遣して唐との国交を回復しています。

ここに見て取れるのは、まず645年の乙巳の変を大化の改新とした大幅な偽装であり、専横する蘇我氏を国家のために中大兄が討ちとって、膨張する中華帝国から日本を守るために立ち上がったという造作に端を発する浪花節と言えます。当時の百済もまるで日本の保護国のような位置付けとなっており、白村江の敗戦もまるで百済の将兵のだらしなさに原因があるかのように記されている。さらに、斉明と中大兄が日本を守るために自ら陣頭指揮を執ったように書かれ、敗戦後の備えも天智によって行われ、その後の国家体制の基礎が築かれ、さらに天武と持統・文武を経て律令国家の完成をみるというストーリーが描かれています。非常に冗長な万世1系の大和朝廷の美談として取り繕われているのが「日本書紀」であり、この共同幻想が以後 1300年を経ても日本国民を縛りつけているものだということがよく分かる内容です。

こうした「書紀」の記述は、前項までようやく辿って来た私たちにとっては目のくらむような隠ぺい・改ざん・偽装だらけなのですが、ここでも兼川氏の態度は一貫して変わらず、「二中歴」とその改元権をだれが持っていたかをキーポイントに政権主権者の系譜が明らかにされていきます。兼川氏は次のように述べています。

継体の後を継いだ物部麁鹿に仕えた目の連が麁鹿稲目であるというのは私の独自の仮説であるが、同じように独自の定義づけをした上宮王家とともに、当時の政権主権者の関係を破たんなく説明するには好都合の仮説である。

その上宮王家の栄華は、法興法皇が隠居して弟の和歌彌多弗利が「日出づる処の天子」を謳った時に頂点に達したが、皮肉にもこの時から、尾興・稲目が創始した大倭の兄弟統治は終焉に向かい始める。この後の上宮王家は、太子の移住、一族の病死、そして法興法皇の遷化に至る落日の坂を転げ落ちていく。大倭朝廷の政権主権者は物部系上宮王家からオオキミ系へと移行し、悲劇の白江の戦いへと呑み込まれて行ったのである。

このようにしてみると、白江の敗戦後、漁夫の利を狙った残存上宮王家の末裔を、オオキミ系の末裔が倒したのが壬申の乱であったといえる。九州年号をリトマス試験紙として古代史を見ると、持統の天皇としての存在は認められないのである。

兼川氏の激しい言葉づかいの裏側には、1300年以上たっても未だに「書紀」の詐術に気がつかず鵜呑みにしているわが国の現状に対する苛立ちが感じられますが、実は九州王朝論者自体の中でも白村江を挟んだ前後の流れについて、上宮王家系とオオキミ系の把握に関してやや混乱があるのが実態のようです。筆者としては、室伏志畔氏や大芝英雄氏の本を読んでもよくわからない部分があったのですが、今回兼川氏を読んだことにより、白村江前後の系譜や人脈が極めて明瞭になったと思われます。

では、その白村江の戦いの実態はどんなものだったのかというと、決して「書紀」に書かれているようなものではないのだということです。

百済が滅びた時、唐は百済王及び太子と主だった家臣ら58名を捕縛して本国に送った。百済では王族の一人だった福信を中心に旧臣たちが倭国から豊彰を迎えて百済再興に立ち上がり、大倭国(九州)の鏡王もこの動きに応じて百済の王子・豊彰を支援した。―(中略)―ところが、662年八月、倭の援軍は白江の戦いで大敗した。前軍が敗れて退いた後、中軍が突入して全滅したといわれている。将軍の名前から、前軍が坂東、中軍が九州、後軍が吉備・播磨の編成だったと推定され、前軍の敗残部隊と無傷だった後軍は、中軍が全滅したところで兵を引き上げたのである。

――――(中略)――――

白江の戦いの経緯には、唐・新羅の合意はもちろんのこと、吉備・播磨の倭軍にも合意があったのではなかろうか。九州の中軍が目の前で全滅するのを、吉備の後軍は何もせずに見ていた。信じがたいことであるが、一つの条件の下ではあり得ることである。その条件とは何か。それは、百済の滅亡に続いて、九州の大倭も滅亡すべきであるという唐のシナリオである。そのシナリオに 三者が合意していたとすれば、九州の大倭も、ここに滅びた。白江で九州の大倭が滅びるのを見届けてから、残りの倭軍は引き揚げてきたことになる。

九州王朝論者の中では夙に共有されていた考えなのですが、ただ九州勢と吉備・播磨勢の人脈の把握を誤ると、唐がチベットの反乱によって急きょ占領を打ち切った後の壬申の乱・大津皇子の変や持統の位置付けも見誤ることとなりますので、私たちは兼川氏の論証する系譜を把握すると同時に、この時代何回も派遣されている遣隋使・遣唐使の主体についても同様に注意深く見ていく必要があるようです。本項の表題は「二つの倭国」から始まっていることもあり、最初にこの意味からお話ししていくのがよさそうです。

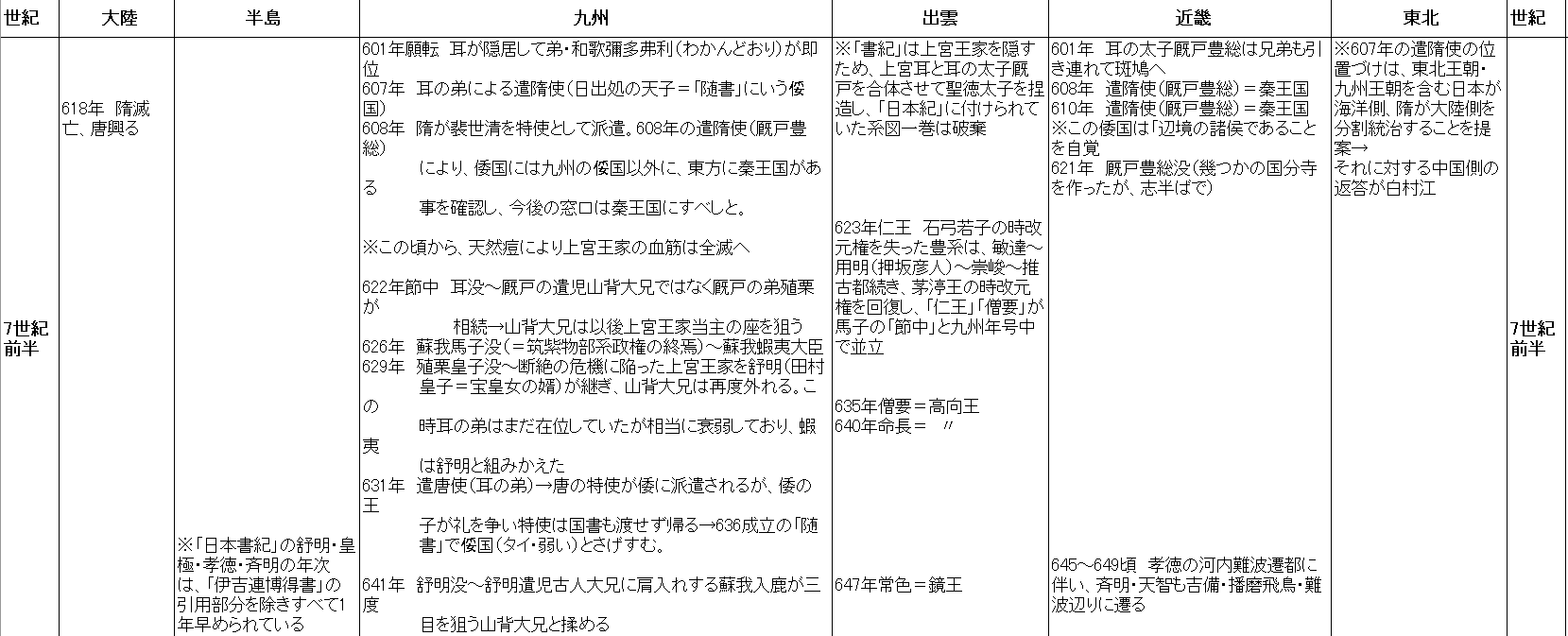

6世紀の末大陸では隋が建国され、589年には中国統一を果たしますが、倭国も 600年に遣隋使を送っております。この時の主体は前項でも取り上げた上宮耳(=隋書にいう阿毎の多利思比孤)だったのですが、この時「兄弟統治」を隋から「義理なし」と指摘され、翌 601年には弟の多利思比孤にカバネを譲って上宮耳は隠居することとなります。この時、上宮耳の太子厩戸豊総は兄弟も引き連れて斑鳩へ移り、いくつかの国分寺を建立したものの 621年には志半ばで病没するのですが、「書紀」は上宮王家を隠すため、上宮耳と耳の太子厩戸を合体させて聖徳太子を捏造したばかりでなく、「日本紀」に付けられていた系図一巻は破棄されてしまいます。ですので、有名な607年の「日出処の天子」と謳った遣隋使の主体は耳の弟・和歌彌多弗利(わかんどおり)だったのではないかと兼川氏は推測しています。この国書に隋の煬帝が激怒した話も有名ですが、遣隋使はこの後608年と 610年にも派遣され、こちらは斑鳩の厩戸豊総が派遣したものだったとされます。煬帝の激怒はともかく、隋は608年には調査のため裴世清を特使として派遣、倭国には九州の俀国以外に東方に秦王国がある事を確認しているのです。そして、九州の倭国は国際情勢も知らない俀国(タイ・弱い)であるのに対して、吉備・播磨の倭国は「辺境の諸侯であることを自覚」しているというような詳細な報告が持ち帰られていました。

このように、列島にはすでに二つの倭が存在していたのである。別の言葉で言うと、

「随書」は、大倭を俀国、倭を竹斯の東の秦王国と書いている。

隋と唐は 618年に政権交代したが、唐になって最初に遣使してきた倭は気位の高い大倭の方だったらしい。というのは、唐が、その時の使者につけて特使・高表仁を送ったところ、倭の王子が高表仁と礼を争って、特使は国書も渡さずに帰ってくるということがあったからである。

通説は俀国=倭国とするが、俀と倭とでは意味がまるで違う。俀は「弱い」で、倭は「おとなしい」である。

「随書」は同時代の列島の政権を俀国と倭国に分けて記録しているが、「旧唐書」では倭国で通しているから、この相違を見落としがちである。しかし、唐もすでに「随書」が書かれた時点で列島に二つの倭国があることは知っていた。これは、白江の戦いの実に 20年以上前の認識である。

というように、兼川氏は漢籍の各書による記載の仕方の違いにより、中国の側は二つの倭国をすでに認識していたのだと論証していきます。

ところで、「日出づる処の天子」以降の上宮王家の血筋ですが、おそらく天然痘の蔓延により多くの上宮皇子が没していく中、621年には上宮耳も没し、残された上宮皇子たちの間では相続争いが激化し、626年に蘇我馬子が没する頃には、九州年号の中でも馬子の最後の元号である「節中」と豊系の元号「仁王」が並立する形になってきます。兼川氏は 626年の馬子の死を以て筑紫物部系政権の終焉とし、以後の九州の政権主権者は豊系に引き継がれると述べています。ですので、645年の「書紀」にいわゆる大化の改新は、上宮王家の相続争いの中で起きた中大兄(上宮皇子)と中臣鎌子による入鹿弑殺・蝦夷自殺という乙巳の変にしか過ぎないとされます。

実際、耳の没後を厩戸の弟殖栗が継いで以来、厩戸の遺児山背大兄は上宮王家当主の座を狙うこととなり、殖栗の没後も舒明(田村皇子=宝皇女の婿)が継いだ時には蘇我氏と揉めているのです。そんな中、入鹿が斑鳩まで兵を差し向け山背大兄一族を滅ぼすこととなり、上宮皇子たちがパニック状態となって乙巳の変に至ったのだということです。この年9月には、入鹿が肩入れしていた古人大兄が中大兄に討たれるという事件もあり、12月には孝徳(耳の弟)が九州から逃れ都を河内の難波に遷し、以後649頃までには、これに伴い斉明・天智も吉備・播磨飛鳥・難波辺りに遷ったのだとされています。647年に九州年号が鏡王の「常色」と改元されるのは、乙巳の変のゲン直しだとすれば事実関係が符合するわけです。

なお、645年を「大化」とする造作は、大化の改新の条文における郡の表記が当時の評制(行政単位)と合わない所から、701年の大宝律令からの盗用と論証されているということです(室伏氏―これは井上光貞とその師坂本太郎との間の有名な郡評論争で決着)。「日本書紀」の舒明・皇極・孝徳・斉明紀あたりの記述は、上宮王家と豊のオオキミ系とをつぎはぎしながら重ねられており、年次も混乱させながら続いていきますが、それがよく表れているのが別人である皇極(足姫)と斉明(宝皇女)の重祚(一度退位した天子が再び位に就くこと)であり、次項で述べる朝倉の宮の変や天智称制(天皇が在位していない時皇后・皇太子などが臨時に政務を行うこと)のズラシであり、また「伊吉連博得書」の引用部分を除きすべて1年早められている点にあると兼川氏は指摘します。「考えてみれば直ぐわかることであるのに、ここにある『日本書紀』の大嘘を指摘した人を私は知らない」という言には、私たちより 20歳ほど上の碩学の危機感が強く表れているのではないでしょうか。

【参考文献】

・室伏志畔「「誰が古代史を殺したか」(世界書院)

・兼川 晋「「百済の王統と日本の古代―“半島”と“列島”の相互越境史」(不知火書房)

・大芝英雄「「豊前王朝―大和朝廷の前身」 (同時代社)

・古田武彦 「真実の東北王朝」(ミネルヴァ書房)